Eddas und Sagas

Edda ist heute der Name für zwei Werke in altisländischer Sprache. Ursprünglich wurde nun das Werk von Snorri Sturluson, die heutige Prosaedda, so genannt. Uuml;ber den Namen "Edda" ist viel spekuliert worden. Oft wird er in Beziehung zu ódr gesetzt, was 'Dichtung, Poetik' bedeutet. Weiterhin ist auf den Hof Oddi verwiesen worden, auf dem Snorri Sturluson (s. Prosaedda) aufgewachsen ist (obwohl er das Werk dort eben nicht geschrieben hat). Mit dieser These hängt die zusammen, die Edda(-saga) als Urgroßmutter liest, womit die Lieder dann die Erzählungen der Urgroßmutter sind (= aus alter Zeit). Faulkes weist noch darauf hin, daß Snorri den Begriff als Ableitung vom lateinischen 'edo' (ich dichte) erfunden haben könnte.

Prosaedda (Jüngere Edda, Snorra-Edda)

"Odin heißt Allvater, weil er aller Götter Vater ist, und Walvater,

weil alle seine Wunschsöhne sind, die auf dem Walplatz fallen. Sie werden in Walhall und Wingolf

aufgenommen und heißen da Einherjer."

Snorri Sturluson, Gylfaginning

"Bók þessi heitir Edda, hana hefir saman setta Snorri Sturluson."

"Bók þessi heitir Edda, hana hefir saman setta Snorri Sturluson."

Mit diesen berühmten Worten beginnt Snorri Sturluson seine Edda, die er

ab 1222 aufzeichnete. Snorri war ein reicher isländischer Bauer, der 1178/79 geboren wurde.

Er war ein einflußreicher Mann, Gesetzessprecher des isländischen

Allthings, auch Dichter.

Auf zwei Reisen lernte Snorri den norwegischen König Hakon Hakonsson kennen, der bei der ersten

Reise noch so jung war, daß der Jarl Skuli für ihn regierte. Wie viele Isländer wollte Snorri sich

mit dem König gut stehen und dichtete auf ihn und Skuli das "Háttatal", auch Teil der

Prosaedda. Auf Island kam es in dieser Zeit zu fast bürgerkriegsähnlichen Zuständen, weil die

Sippen sich untereinander um die Vorherrschaft auf der Insel bekämpften und noch die

Unterwerfungsversuche durch den norwegischen König abwehren mußten.

Snorri war Gegner der isländischen Unterwerfung unter

den norwegischen König, auf der anderen Seite aber auch Bewunderer dieses

Königs. Offenbar überwarfen sich sowohl Jarl Skuli als auch Snorri mit dem König, so daß dieser beide

ermorden ließ, Snorri am 23.9.1241 in dessen Heim in Reykjaholt. Island kam in der Folge unter

norwegische, später dänische Fremdherrschaft.

Snorri wird heute übrigens auch als Verfasser der Heimskringla (s.u.)

und der Egils saga Skallagrimssonar angesehen; er stammte selbst auch von diesem Egil ab.

Snorri war aber auch Christ im seit mehr als 200 Jahren "christlichen" Island und distanzierte sich

in seiner Edda von den heidnischen Göttern, so z.B. im Prolog oder derart, daß er

in der Gylfaginning die "Schein-Asen" 'Hoch', 'Gleichhoch' und der 'Dritte' erzählen läßt,

so daß er nicht "selbst" heidnische Mythen erzählen mußte. Snorri steckte also

in einem Zwiespalt zwischen der Liebe zur Dichtung und Dichtkunst der Ahnen und dem neuen Glauben.

Das macht er in seiner Prosaedda (Skáldskaparmál, nach Häny) deutlich:

"Und junge Skalden, welche die Sprache der Dichtkunst erlernen und sich mit alten

Wortfügungen sprachliche Fülle aneignen möchten - oder die das zu verstehen begehren, was

dunkel gesagt ist: die mögen sich in dieses Buch vertiefen, zu ihrer Belehrung und

Unterhaltung. Man darf diese Erzählungen nicht vergessen oder gar verachten, indem man

die alten Umschreibungen entfernt aus der Dichtung, welche die großen Dichter sich

gefallen ließen. Doch sollen Christen auch nicht anders an die Heidengötter und an die

Wahrheit dieser Geschichten glauben als so, wie es am Anfang dieses Buches erwähnt ist,

wo erzählt ist von den Geschehnissen, also die Menschen abfielen vom rechten Glauben -

und weiter von den Trojanern: wie die Asien-Leute, die man Asen nennt, die Berichte von

jenen Ereignissen verfälschten, die sich in Troja zugetragen hatten, damit die Bevölkerung

glauben sollte, sie seien Götter."

Und deshalb sind Hoch, Gleichhoch und der Dritte diese "Asien-Asen", die von

den wahren Göttern erzählen.

"Thus the author makes it clear that his view of the pagan religion is

that it was a rational but misguided groping towards the truth."

A. Faulkes

Die Prosaedda wird auch Jüngere Edda genannt, weil die Liederedda

(= ältere Edda) unzweifelhaft die Vorlage bildete. Gleichwohl ist sie bereits vor der ältesten bekannten

Handschrift der "älteren Edda" abgefaßt worden und somit vom Quellenalter her die eigentlich

"ältere Edda". Snorris Absicht war, ein Skaldenlehrbuch

zu erstellen, das die Nachwuchsdichter an die poetischen Formen der jüngsten, heidnischen

Vergangenheit heranführen sollte. Aus diesem Grund werden Versarten vorgestellt,

für viele Gottheiten alternative Namen genannt und auch die sogenannten Kenningar

an praktischen Beispielen erklärt. Kenningar sind poetische Umschreibungen, z.B. Wogenhengst

für Schiff.

Die Prosaedda - auch Snorra Edda genannt - besteht aus Prolog,

Gylfaginning (König Gylfis Blendung - Wie Gylfi getäuscht wurde),

Skaldskaparmal (Sprache der Dichtkunst) und Hattatal (Aufzählung der Versarten).

Häny hält das Hattatal für unübersetzbar.

Wichtigster Teil ist die Gylfaginning, König Gylfis Betörung, in der besagter König

verkleidet und unter falschem Namen nach Asgard reist, um dort von drei

(Schein-) Gottheiten (der Hohe, der Gleichhohe,

der Dritte) mehr über die Götterwelt zu erfahren.

Die älteste Handschrift der Prosaedda ist der Codex Upsaliensis, vom Anfang des 14. Jahrhunderts.

Weitere Handschriften sind: Der maßgebende Codex Regius (ca. 1325 u.Z.),

der Codex Wormianus (ca. 1350) und der Codex Trajectinus (ca. 1600 nach verlorener Handschrift).

Snorri hatte mit Sicherheit

Lieder als Vorlage, die dem Codex Regius (s.a. Liederedda) entsprechen. Er zitiert aber zuweilen auch

aus Originalen, die uns nicht erhalten sind (so z.B. die Geschichte der Hochzeit von

Njörd

mit Skadi).

"Wie ist Baldur zu bezeichnen? Als der Sohn Odins und der Frigg, Nannas Gemahl,

Forsetis Vater, Hringhorns und Draupnirs Besitzer, Höds Feind, der Hel Geselle, der beweinte

Gott."

Snorri Sturluson, Skaldskaparmal

Liederedda (Ältere Edda)

Dieses auch Ältere Edda genannte Werk ist als 'Codex Regius' und in einigen

weiteren Manuskripten bzw. Fragmenten aus der Zeit um 1260 erhalten

(vom Quellenalter her sind die bekannten Quellen also jünger als Snorris Edda - gleichwohl diente dieser

Stoff Snorri als Vorlage). Der Codex Regius (1271) kam

1643 nach Kopenhagen, befindet sich aber seit 1971 wieder in Island. Als man den Text im 17.

Jahrhundert fand, wurde er zugeschrieben und erhielt den Titel:

Edda des Sämund. Tatsächlich

ist der Autor unbekannt (Autor hier im Sinne von Aufzeichner, der bereits vorhandene Lieder sammelte).

Im Gegensatz zur Snorra-Edda besteht diese Edda aus 29 poetischen Liedern

über Götter und Helden sowie der Spruchweisheit, Havamal. Bei einigen Liedern nimmt man

ein sehr hohes Alter an, was bedeutet, daß sie weit vor dem Jahr 1000 u.Z. entstanden sein

können, andere sind vermutlich erst kurz vor dem Aufzeichnen des Codex Regius entstanden.

Immerhin zitieren schon norwegische Skaldenlieder aus dem 9. Jhd. u.Z. die Havamal und das Hamdismal.

Ebenso unterschiedlich ist die vermutete Herkunft. Neben Liedern aus - vor allem - Island und Norwegen stehen einige, die

in Irland oder auf Grönland, den Färöern oder den Orkneys entstanden sein könnten.

Übersetzungen wie die von Krause nehmen zum Material des Codex Regius noch weitere

Lieder aus anderen Quellen dazu, die stilistisch zur Eddadichtung gehören: Balders Träume, Das

Merkgedicht von Rig, Das Hyndlalied, Der Zauberlied der Groa, Das Fjölswidlied. Bei den Heldenliedern

wurden das Hunnenschlachtlied und Hildibrands Sterbelied hinzugefügt.

Der bekannteste Teil der Liederedda dürfte neben den Havamal (mit Odins Runenlied)

die Völuspa sein, 'Einer Seherin Gesicht'. Hier der Anfangsvers in verschiedenen Sprachen:

| "Hljóðs bið eg allar helgar kindir, meiri og minni mögu Heimdallar; viltu að eg, Valföður, vel fyr telja forn spjöll fira, þau er fremst um man." Isländisch |

"Hören mig alla heliga släkten, större och smärre söner av Heimdall; du vill ju, Valfader, att väl jag täljer forntida sägner, de första, jag minnes." Schwedisch (E. Brate) |

| "Attention I ask from all the sacred people, greater and lesser, the offspring of Heimdall; Father of the Slain, you wished that I should declare the ancient histories of men and gods, those which I remember from the first." Englisch (C. Larrington) |

"Gehör heisch ich heilger Sippen, hoher und niedrer Heimdallssöhne: du willst, Walvater, daß wohl ich künde, was alter Mären der Menschen ich weiß." Deutsch (F. Genzmer) |

"Das bedeutet nicht, daß wir in den Eddaliedern religiöse Urkunden sehen

dürfen. Die Götterlieder, die man am ehesten dafür zu nehmen geneigt ist, haben mythologischen, nicht

religiösen Gehalt und sind darum weder mit den alttestamentlichen Psalmen noch mit den indischen Veden

auf eine Stufe zu stellen. (...) Außerdem sind gerade die 'Götterlieder', einschließlich der Völuspa (...),

der antiken und christlichen Motive am stärksten verdächtig. Bedeutend zuverlässigere Quellen stellen

die Heldenlieder dar, sie enthalten zwar wenig religiöse Elemente (...) spiegeln aber, wie wir schon sahen, die

sittliche Gedankenwelt des heidnischen Germanen zum Teil noch mit großer Treue wider.

Baetke

"(Snorri Sturluson's) selection was no doubt affected

by his primary purpose of clarifying poetic allusions, and it is probable,

as Anthony Faulkes suggests, that the pagan religion was never systematically

understood by those who practised it. Rather it was 'a disorganized body

of conflicting traditions that was probably never reduced in heathen times

to a consistent orthodoxy such as Snorri attempts to present'."

C. Larrington

Welche Edda soll ich benutzen?

Die Antwort auf diese Frage hängt zum einen davon ab, wie "archaisch"

man den Text haben möchte, zum anderen davon, wie exakt man ihn übertragen haben möchte.

Die Antwort auf diese Frage hängt zum einen davon ab, wie "archaisch"

man den Text haben möchte, zum anderen davon, wie exakt man ihn übertragen haben möchte.

In deutscher Sprache sind die Übersetzungen von , ,

, und am gebräuchlichsten.

Simrock (1851) hatte noch nicht das bessere

Textverständnis der heutigen Zeit und übersetzt an einigen Stellen von daher falsch.

Insgesamt schreibt er in gehobener, heute sehr alt klingender Sprache und

voller Ehrfurcht vor "der Eltermutter deutscher Sage und Dichtung", als die er die Edda bezeichnet.

Genzmer (1920, Sammlung Thule)

übersetzt moderner (speziell die Ausgaben mit Korrekturen letzter Hand bzw. aus

dem Nachlaß s sind gut), erlaubt sich aber Umstellungen

im Text, Hinzufügungen oder Weglassungen. Seine Übersetzung hat teilweise

recht viel Pathos. Außerdem bildet er den Stabreim

durchgehend nach, wovon

(1987, 1991)

Abstand genommen hat, da er sich um eine moderne Übersetzung bemüht.

Er will dem Original möglichst nahe zu kommen, gleichzeitig aber auch in gut verständlichem

(und rhythmischem) Deutsch schreiben. Seine Übersetzung klingt sehr modern und

mag nicht jedermanns Fall sein. betont den Unterhaltungswert der Geschichten

und sagt deutlich, daß die Götter, von denen sie erzählen, doch keine

Gottheiten seien, an die man wirklich glauben könne.

Der Vorteil der -Übersetzungen

(2004, 1997)

ist, daß es nicht ganz so teure Reclam-Ausgaben sind,

die ebenfalls in einem modernen Deutsch gehalten sind, d.h. es ist eine Prosaübertragung, die nicht auf

Einhaltung des Versmaßes abzielt. Krause erläutert:

(Die Übersetzung) "überträgt den Text in Prosa und in üblichem Satzbau.

Ihren Schwerpunkt legt sie auf den stilistisch-semantischen Aspekt, indem sie Kenninge und Heiti so genau wie möglich

wiedergibt. Auf diese Weise wird sie deren Aussage- und Quellenwert gerechter."

Hinzu kommen umfangreiche Literaturangaben und lehrreiche Nachworte, die die -Büchlein aufwerten.

Schade ist jedoch, daß sich in seinem Buch Die Geschichte der Germanen

negativ über germanische Heiden äußert ("eher amüsant"), womit er in

die gleiche Kerbe wie Simek und auch

schlägt. Von daher fällt es mir schwer, die -Übertragungen wirklich zu empfehlen, obwohl ich stark dahin tendiere.

In seiner Bibliographie (auf den Seiten des Eldarings)

bezeichnet die Übersetzung von Jordan

als die bisher beste deutschsprachige. Sie klingt zum Teil sehr ansprechend, zum Teil etwas altbacken. Leider finden sich

in der mir vorliegenden Ausgabe aus dem Arun-Verlag etliche Schreibfehler, die das Buch m.E. nicht nutzbar

erscheinen lassen (so z.B. gleich am Anfang der Völuspa ist von "Heidall" die Rede, im Wielandlied

ist Nidung ein König "in Schwaben". Das kommt wohl daher, wenn man eine Texterkennung

nutzt und sich nicht die Mühe macht, den Text nochmal komplett zu lesen ... ;-)

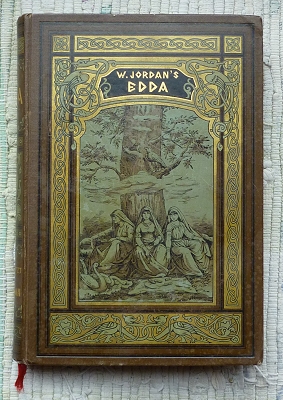

Andererseits kann man das Original der -Edda (s. Bild rechts) gut und günstig antiquarisch kaufen. Ich habe mir dann die

Ausgabe von 1889 zugelegt und bin sehr zufrieden (es ist zudem einfach schön, so ein altes Buch in Händen halten zu können).

Alles in allem: ich nutze die -Übersetzung am intensivsten, vergleiche aber alle vorhandenen

Ausgaben, wenn ich z.B. für eine konkrete Textstelle die in meinen Augen schönste Übersetzung suche.

Was englischsprachige Übersetzungen angeht, so würde ich Faulkes und Larrington empfehlen.

"I’m pretty certain that the people in the learned places of

Oddi and Reykholt and [elsewhere] were reading Ovid and Roman mythology, and they

realized, 'My god, we have this thing here which is a living and vibrant thing, and

this is what my great-grandfather believed in,' and stuff like that. I think it never really went away."

[Hilmar Örn Hilmarsson , norsemyth.org/2011/06/interview-with-hilmar-orn-hilmarsson-of.html]

Sagas

Sagas nennt man bestimmte literarische Werke (mit min. 5000 Wörtern), die zwischen 1150 und 1350 u.Z. aufgezeichnet wurden. Ihre Blüte erlebten sie im 13. Jahrhundert. Die bedeutendsten Sagas gehören zur Gruppe der Íslendingarsögur, die von Personen aus dem sogenannten söguöld (Sagazeitalter, ca. 900 - 1050 u.Z.) berichten. Man unterscheidet vier große Gattungen und weitere kleine:

- Isländersagas - Íslendingarsögur (z.B. Laxdœla saga)

- Mythische Sagas - Fornaldarsögur (z.B. Volsunga saga)

- Königssagas - Konungasögur (z.B. Heimskringla, Sverris saga)

- Gegenwartssagas - Samtiðsögur (z.B. Sturlunga saga)

Die Heimskringla von Snorri Sturluson (s. Prosaedda) sticht als umfangreiches Werk heraus. In

ihr finden sich so wichtige Sagas wie die Ynglinga Saga oder die Saga von

Olaf Tryggvason.

H. Pálsson und P. Edwards halten diese Sagas für die wichtigsten:

Egils Saga, Njals Saga, Laxdœla Saga, Eyrbyggja Saga

und Grettirs Saga.

K. Gundarsson erwähnt in einer Literaturliste die Njals Saga als vielleicht bestes

Beispiel für eine funktionierende nordisch-heidnische Gesellschaft.

"Njáls saga, auch Brennu-Njáls saga oder kurz Njála, ist zweifellos die

bedeutendste der Isländersagas. Sie ist nicht nur die längste Saga dieses Genres, sondern

auch die komplexeste; die Handlung erstreckt sich zwar nur über eine relativ kurze Periode, aber

trotz der ca. 600 genannten Personen wird eine große Gruppe von Hauptpersonen geschickt und

deutlich abgehoben, die alle eine Rolle in einer komplizierten, straff durchkonstruierten Handlung

spielen, in der jede Episode unvermeidbar und notwendig erscheint."

Simek

Im Jahr 2011 sollen die Isländersagas in einer komplett neuen deutschen Übersetzung erscheinen, s. [sagenhaftes-island.is/de/nachrichten/nr/42].

Auf der Seite über literarische Quellen gibt es auch einige Verweise zu Edda- und Saga-Übersetzungen im Internet. Bei den Eddas sind die hervorgehoben, die ich benutze / empfehle.

Seiteninfo: 1.Autor: Stilkam | 2.Autor: ING | Weitere Autoren: - | Stand: 20.03.2020 | Urheberrecht beachten!